تقديم يوم شربل داغر

صوت مشاغب في العتمة

كلمة الدكتورة نايلة أبي نادر

ارتدت شجرة الجوز لباس العيد، واتشحت أغصانها ببريق ينبئ بقدوم مواسم الخير تفيض من أنامل صبي لعب في ظلّها، وحلِم مستلقياً على خشبها. لم تشأ أن تبقى بعيدة هذا المساء لا تشرف على الحدث، ولا تظلل صاحبه بنظراتها الحانية. جاءت لتنثر أمامنا ما خزّنته من ذكريات، وما حفرته صرخات الطفولة من صور على جذعها الممشوق. لملمت كل أوراقها لتجمعها في كتاب وتهديه للتاريخ علّه يسجّل بأحرف من وفاء قصة إنسان من أرضها حبك بمعيتها نسيجاً من أبد.

مغامرٌ لا يحدّه خوف. مناضلٌ لا تتعبه خيبة. مقاومٌ لا تكسِره شراسة الأيام. حمِل الكلمة ومضى... سلاحُه الاحتراف والاشتغال على الذات. تعلّم على نفسه أكثر مما حصّل في المؤسسات التربوية والاكاديمية التي انتسب اليها. خاض بمفرده أشرس المعارك الفكرية، وتحمّل ما يكفي من معاناة أزهرت في ما بعد كتباً لم تكن في الحسبان.

شربل داغر، صاحب فكر متّقد انتهج النقد سبيلاً، والتجديد أسلوباً، والكشف عن المنسي هدفاً. أستاذٌ جامعي انغمس في التواصل البنّاء مع المتلقّين من حوله. لم يرضَ بالبكاء على الأطلال ولا التغني بنهضة سبقت، إنما سنّ قلمه ونهض بنفسه في حراك لا يهدأ سفراً، وبحثاً، وإنتاجاً فاق الخمسين مؤلفاً، والعديد العديد من الأبحاث. حركةٌ هادرةٌ لا تعرف الراحة. دورانٌ في المعنى واستنطاق مستدامٌ لا يعرف السكون. جيشٌ من الفعلة هو، جمعٌ من المنتجين في أكثر من مجال. وكأنه مركز أبحاث، أو خلية نحل لها استراتيجية خاصة بكل يوم، تنجزها وتنتقل الى أخرى متّجهة نحو حقل أبعد.

قريبٌ من الطبيعةهو، سكنت شعره وأصبحت بيت القصيد. تماهى مع الصخر والشجر والطير والفراشة والحصى. مقيم دائم في أحضانها، لا يغادرها الا ليلتقيها في القصيدة. له أن يصهر مفاتنها بجميل العبارة ورونق الشعر. يقول في إحدى قصائده المنشورة حديثا على صفحته الفايسبوكية:

كلمات، عصافير

في أعشاش مؤقتة

تقتات لمّا تُغَني

وإذ تنام، لا يراها أحد.

كلماتي في عراء

تنقر على شباك موصد

فوق غصن انتظار

من دون صياد :

في كسله المقيم

وجعبته المثقوبة.

حزني لا يبرح أحد هذه العصافير.

وحدي، إذ تطير قصيدتي

تبقى أصابعي باردة

في ليل كلماتها المنير.

قريبٌ من الناسهو، لم يسدل حجابَ الكبرياء فاصلا بينه وبين من حوله. الآخر بالنسبة اليه قيمة في ذاتها، والاختلاف مجالٌ خصب لإحداث تغيير ما. متورطٌ في حب الوطن، يسير عكس التيار، فبدل أن يبقى في عاصمة الثقافة باريس بعد ما حقق فيها من نجاحات، قرّر العودة الى عاصمة القلق والسحر بيروت. ضمّته الى رحابها جامعة البلمند، فانتمى اليها وقدّم لها على مدى سنين خير ما أنتجته نفسه التواقة الى المعرفة. لم يشأ ان يبعده التنظير والتأليف والكتابة المتجدّدة عن واقع ما يجري في وطنه كما في محيطه. يرفض الانفصال "عما يجري في مجتمعه من قضايا ونزاعات"، متابع بدقة للأحداث، وله دائما ما يقوله فيها. يرفض أن يعيش في الشائعة انما في الخبر، لا يستمع انما يقرأ ما يحدث، لا يكتفي بما ينشَرُ من شعارات انما يتفحّص المعنى الكامن فيها.

بين الرتابة وشربل داغر عداوة، بين النمطية وبينه قطيعة، يأبى النسج على منوال سبق، ولا تروق له الإقامة داخل السياجات المغلقة. منتفضٌ دوماً حتى على ذاته عندما تستعذب الإقامة في منظومة محدودة الأفق. ينتقد، في إحدى قصائده ضمن مجموعة "على طرف لساني"، كثرة التكرار وقلّة الابداع قائلاً: "سحَبَ من الغسالة كلماتِه، فوجد أن ألوانها قد باخت، وأنها تحتاج الى أكثر من مكواة، لكي تُزيل عتمة أشباحها، وأنفاس المستلقين فيها".[1]

عمل بجهد على زحزحة الحدود، مفضلاً الإقامة في مساحة "ترانزيت"، مشرّعاً فكره على الاحتمال والمفاجأة والتجديد والسفر المديد، من دون خارطة مسبقة، ولا أحكام متحجرة.إن حاصل ما حقّقه داغر في بحوثه على تنوّعها يمكن اعتباره تفلّتاً من القيود وخرقاً للحدود الفاصلة بين المناهج، نحو انفتاحٍ على تعدّد المقاربات للظاهرة الواحدة، والخروج من التقوقع ضمن إطارٍ فكري مغلق، ونمط معرفي محدّد مسبقاً. هذا ما تبيّن لي بعد أن قمت بأكثر من دراسة لنتاجه إن في الشعر أو في الأدب أو في فلسفة الجمال أو في الرواية. لقد أسقط بالفعل الحدود بين الاجناس والأصناف، بين المناهج المتعدّدة في مجال علوم الانسان واللغة. وما كان له، برأيي، أن يقوم بهذه التجربة المركّبة، بين إعادة تحديد الحدود وفتحها، الا لكونه يعيش في لحظة معرفية وجودية تجعله يتعامل واقعاً مع متغيرات زمنه والفكر والتجارب المحيطة. انخرط داغر بعمق في العولمة فانعكست منهجاً منفتحاً على أكثر من مستوى معرفي لديه.

يقول: "أكتب إذ أحب. أحب إذ أكتب. هي الرغبة عينها التي تدفعني، التي تحملني، فيما أظنني أسبقها. هي عينها، كما فوق سِكتَي قطار، أو مثل لقاء شفتين في تمام الجملة، في تمام القبلة. أكتب فأدفع عني الموت. وأدفع عني الموت فأحب. هو مداي الحيوي، ما ينقلني وينشرني في ما يستقبلني، في غيمة حانية، في غيمة عامرة بمطر النعمة، على أنه ينبوعٍ جارٍ بين شقوق الجسد".[2]

شربل داغر، هذا المفكر المتعدد الانشغالات، والذي درس على محمد أركون في السوربون، غاص في مجال الجمالية بحثاً وتنقيباً، فاعتنى بالفن الإسلامي، هو الذي نشأ في بيئة لبنانية-مارونية، عقد العزم على اختراق الحدود، والانفتاح على الآخر المختلف، وتكريس الجهد الكبير، والعمل المضني على المخطوطات والدراسات القديمة، في سبيل الكشف عما اختزنته الحضارة العربية الاسلامية من كنوز دفينة، كما عمل على نقد مقاربة المستشرقين لها. نتج عن ذلك إصدار ما يزيد على سبعة مؤلفات وعشرات الدراسات بالعربية في هذا المجال.

نكاد لا نعثر من بين الفلاسفة والمفكرين العرب، على من انكبّ بجدية ورصانة على دراسة الجمالية، أي دراسة الخطاب العقلاني الذي جعل من الفن والجمال موضوعاً للتفكّر والنقد. هذا ما دفع شربل داغر الى أن ينهمّ منذ فترة طويلة بدراسة الفن الاسلامي القديم والفن العربي الحديث والمعاصر، وبالبحث في الخطاب الجمالي الذي بلوره عددٌ من الفلاسفة منذ القرن العاشر الميلادي، الرابع الهجري. وكأن هذا "اللامفكر فيه"، المرمي في دائرة النسيان، أصبح عند داغر تحت مجهر البحث والتدقيق، بغية تظهير المكنونات التراث الدفينة لأكبر عدد ممكن من المتلقين. إن ما قام به داغر يندرج في إيلاء القيمة لما يغفل عنه كثيرٌ من المشتغلين في التفلسف العربي، وهو العناية بالشق الجمالي منه، كما العناية بالألفاظ الاصطلاحية، رغبة في الإسهام في إنشاء لغة فلسفية بالعربية.

بفرح وسعه المحبة تكرّم الحركة الثقافية علماً من عندنا، وهي تحتفل هذا المساء بالشعر والأدب والنقد والرواية والجمالية والترجمة في آن. لشربل داغر بعدُ، الكثير الكثير ليقوله، وليفاجئنا به... ونحن سنبقى على الموعد ننتظر جديده. مبروك علينا هذا التكريم.

شربل داغر، بإسم كل من غرف من معينك نقول: شكراً والى المزيد المزيد...

في تقديم جورج دورليان:

يقول شربل داغر: "بتّ أحلم بأن أكون صوتا وحسب... صوتُ غناء او وشوشة...

صوتاً يسبح في فضاء من يلتقيهم في عبوره الوحيد. ولقلت مثل الشاعر: لولا مخاطبتي اياك لم ترني".

فكيف سيرى الصديق القديم، والبلمندي الأصيل، عميد كلية الآداب في جامعة البلمند، والمتخصص في الآداب الفرنسية، أحد أبرع دارسي السرد اللبناني الحديث، مؤلفاتُه وبحوثُه المحكّمة عديدة، إن بالفرنسية أو العربية، كيف سيتلقّى أصوات شربل داغر المرسلة عبر فضاء المعنى؟ العميد الدكتور جورج دورليان الكلمة لك.

في تقديم داغر:

أقتبس مما نشره مؤخراً على صفحته الفايسبوكية العامرة لكي أقدمه:

ذلك الطفل الذي كتب

لم يكن قد أمسك بعدُ بقلم

ولا تمدد فوق ورقة مثل بساط ريح

وما صرف عينين لشاشة أو كتاب...

كان يجول وحسب بين صخور لم يعتد التنقل بينها

ويبتسم فقط

لمّا تطير فراشة من دون علمه

لمّا يُقْبِل حسُّون على تغريداته من تلقاء نفسه...

(...)

هذا الذي يكتب اليوم عن ذلك الطفل الذي ما كتبَ لا يُحسن معرفة ما جرى

بات يكتب من دون أن تذبل الأوراق

العالقة والطائرة في آن.

شربل داغر تقول في نص بعنوان: النزول الى بيروت: "أصعد إلى عالي العمارة، وأصيح :

يا حياة، أتوق إليك

فتجيبني : أتوق إليك".

ونحن بدورنا نرد بأننا نتوق لتلقّي ما سترشُقنا به من على هذا المنبر. الكلمة لك.

في تقديم الشهادات:

في قصيدة من مجموعة "على طرف لساني"، استل داغر عنوانها من قول لروبرت فرُوست "تُعوّض السعادة بالعلو عما ينقصها في الطول" يقول:

"هذا الفرح الذي يداهمني

مباغت،

لم تنذر به غمامة صيف،

ولا استدارت ابتسامتي مثلُ تفاحة نضجت مديداً قبل أن تسقط من على غصنها...

أهو الضوء-إذ ينبثق- يمحو ما عداه؟

أهو اللفظ - إذ ينبني- يعوّض عما فاته،

عما يفتقده ولا يلقاه؟". (ص 44)

باقات من الفرح سيقدّمها نخبة من أصدقائك وطلابك. نبدأ مع:

[1]- شربل داغر، على طرف لساني، القاهرة، دار العين، ط1، 2014، ص85

[2]- شربل داغر، على طرف لساني، ص144

___________________________________

كلمة الدكتور جورج دورليان

عندما طُلب منّي أن أقدّم شربل داغر، لم أتردّد لحظة. قبلت المهمة على الفور.

ولكن في ما بعد انتابتني الحيرة عندما باشرت محاولاتي في جمع الأفكار، وتحديد مفاصل النص، ورسم شكل مداخلتي وأسلوبها. احترت بداية علامَ سأتكلّم: على زميلي منذ أكثر من ربع قرن في جامعة البلمند، أو على الناقد والأديب، الشاعر والروائي... أو على الصديق والرفيق القديم منذ سبعينيات القرن الماضي.

أعتقد أن كثيرين غيري يعرفون الأديب والناقد والشاعر والروائي. فأعماله منشورة، وبإمكان أي كان الحصول عليها وإحاطتها بالتحليل والنقد.... لست هنا لأقدّم مراجعة نقدية لأدبه، على أنني سأعرّج عليها قليلاً. ولكن، وبما أن قليلين هم الذين مثلي– أو هكذا أعتقد - كانت تربطهم به علاقة رفقة طويلة في دروب الدراسة وفي مسالك السياسة، اخترت أن أحكي عن الصديق وفي الوقت ذاته عن نفسي، ليشمل كلامي حكاية جيل بكامله. جيل يقترب من الأفول.

نحن من بقايا زمن كانت فيه الجامعة اللبنانية، التي انتمينا إليها، واحدة موحّدة، مركزها بيروت. كانت الجامعة بيتنا، مرجعنا، موطننا. كان الزمن زمنًا تلد فيه الأفكار بغزارة وتُجهر علنًا وبلا خوف في كل مكان. كانت بيروت جميلة وكنا نراها ونبصرها بسهولة من دون أن تقف ناطحات السحاب عائقًا بيننا وبينها. وكان لبنان أجمل بمدنه وخاصة بقراه الحقيقية والتي لسوء الحظ خسرت بعد الحرب بساطتها وبراءتها.

كنت طالبًا في كلية الآداب وفي معهد العلوم الاجتماعية، وكان شربل طالبًا في كلية التربية. ولكن كنا جميعًا نعدّ أنفسنا منتمين لكلية التربية. كلية الآداب كانت ملاصقة لكية التربية، فقط بضع دقائق تفصلنا عنها. كنا نمضي فيها معظم أوقاتنا قاصدين الكافيتيريا الشهيرة التي كان يديرها أسعد. نجتمع في قاعاتها لتحضير تحرّك طلابي، مطلبي أو سياسي، لانتخابات اتحاد الطلاب، لحضور ندوات وأمسيات شعرية. هناك استمعت لأول مرة إلى شربل وهو يلقي قصيدة، وفي مرّات أخرى يلقي كلمة تعبوية في ندوة حول موضوع يخصّ المطالب الطلابية أو حول موضوع سياسي، وكان صوت الصديق عصام خليفة الجهوري يدوّي بقوة في القاعات... ولكن كلية التربية لم تكن فقط مكان لقاء من أجل تحرّك مطلبي أوسياسي، بل كانت للمكان نكهة أخرى أكثر حميمية، كان المكان الأكثر إلفة للقاء الطالبات وحبك علاقات عاطفية قد تدوم وقد تنتهي...

مكان آخر، خارج إطار الجامعة، كنّا نلتقي فيه، كان السياسة. كنّا، شربل وأنا وعديدون غيرنا، ننتمي إلى ما كان يُسمّى تنظيمًا سياسيًا طليعيًا. تنظيم ثوري طبعًا يحلم بتغيير المجتمع جذريًا نحو أفق أكثر ديمقراطية وأكثر عدالة وإنسانية، ويحمل هموم المنطقة بكاملها وقضاياها ولاسيما القضية المركزية فلسطين: استرداد أراضيها المغتصبة، واسترداد حقوق شعبها وعودته إلى دياره. كنا نناضل ضد نظام الإقطاع السياسي الطائفي والرأسمالي في الداخل، وضدّ كل القوى المتحالفة مع إسرائيل في الخارج، وندعم المقاومة الفلسطينية وكفاحها المسلّح. لم نكن كثرًا، ولكن اندفاعنا كان قويًا، وإرادتنا صلبة، وكانت أحلامنا كبيرة وجميلة. ولكن الحرب الداخلية في لبنان حطّمت هذه الأحلام وشلّت أرادتنا واندفاعنا. لم يبقَ شيء من كل هذا ولم يتحقّق أي شيء. نحن جيلٌ مهزوم.

ولكن ما لنا وهذا الخطاب المحبط.... لنعد إلى زمن هذا الجيل. كنّا، في ممارساتنا اليومية، قد تخطّينا الطائفية والمناطقية وكل أشكال التقوقع. لم نكن نسأل أحدًا إلى أي منطقة ينتمي، وفي أي محلّة يعيش، ومن أي طائفة هو... كنا فقط نسأل عمّا يحلم. لم أعرف إلاّ مؤخرًا أن شربل داغر من تنورين وأنه ينتمي إلى الطائفة المارونية... لم تكن الطائفة هوية ذات معنى بالنسبة إلينا. حينذاك لم يكن يهمّنا كثيرًا الاسم أو الكنية. همّنا كان أن ننتمي إلى ما نحن اخترنا أن نكونه: ثوارٌ حالمون وأفراد مستقلّون، تاريخنا يبدأ معنا، في حاضرنا وحضورنا وليس في ماضينا. لم نعدّ أنفسنا حلقة في سلالة نسبية. نسبنا الوحيد هو البشرية. هكذا سرنا نحو مستقبل أردناه جماعيًا ومنتميًا للإنسانية.

في هذا الجو تعرّفت على شربل. كنا نمشي في الدرب نفسه، على غرار "مشّاء" صديقنا أنطوان أبو زيد. مشوارنا كان في التظاهرات، أو في الندوات، أو في الاحتفالات السياسية العامة. لم نكن دائمًا على وئام. فالسياسة التي جمعتنا، فرّقتنا أيضًا على الرغم من بقائنا في الصفّ والخطّ نفسيهما. اختلفنا في التفاصيل، ولكن يومذاك كانت التفاصيل مهمة وتستحق الخلاف وحتى النزاع بين رفاق الدرب الواحد. دخلنا سويًا، وإن من مواقع مختلفة ولكن غير متناقضة، في الحرب الأهلية وصرنا طرفًا فيها. حرب السنتين كانت كافية لتكشف مساوئ هذه الحرب، عبثيتها، خلفياتها الطائفية، أهدافها غير المعلنة، قادتها الانتهازيين، أطرافها الفعليين الخارجيين ما دفع بغسّان تويني إلى وصفها بـ"حروب الآخرين على أرضنا". أحلامنا الكبيرة لم تعد تحجب حقيقة الوقائع الصغيرة.

لم نكن نلتقي كثيرًا، ولكن كلّ واحد منّا خاض نقده الذاتي بمفرده، وانتهينا إلى النتيجة نفسها. انسحب كلّ منا من الحرب وسافرنا إلى فرنسا. انسحبنا من الحرب ولكن لم نتراجع عن اقتناعاتنا الرئيسية: نقديون، ضد الطوائف، علمانيون مع فصل الدين عن الدولة، مع الولاء للدولة وليس للزعامات والملل، مناهضون لنظام مكبّل لا يملك قدرة التقدّم والتغيير....

في فرنسا التقينا مرّتين أو ثلاثة. كان شربل في باريس وأنا في ليون.

هناك أخذ كل واحد منّا يرسم خطّ مساره الشخصي. والتقى المساران على أساس الأدب: الصحافة والإبداع الأدبي بالنسبة إلى شربل، التدريس والنقد الأدبي بالنسبة إليّ. في لقاء أخير معه في باريس في الثمانينيات، دار نقاش حول إشكاليات النقد الحديث، وكانت السياسة قد ابتعدت كليًا عن اهتماماتنا.

وعندما قرّر شربل العودة إلى لبنان، التقينا في جامعة البلمند، وشجّعته في تنفيذ قراره بالعودة. وكان ما كان. التحق الدكتور شربل داغر بجامعة البلمند أستاذًا في قسم اللغة العربية وآدابها. غير أن في جعبة شربل مؤهلات أخرى، فسرعان ما برز كأستاذ مميّز يُطلب منه تنفيذ العديد من المهام: تنظيم مؤتمرات ("العربية في لبنان"، وأخيرًا مؤتمر حول إشكالية "الحدود")، إنشاء قسم "الإعلام وتقنيات الاتصال" وقسم "العلوم السياسية"، ترؤّس العديد من الأقسام غير قسم "اللغة العربية وآدابها"، المشاركة في هيئة تحرير مجلة كلية الآداب "حوليات" وتسلّم مسؤولية تحرير بعض أعدادها، ومنها العدد الخاص بجرجي زيدان. صعد سلّم المراتب الأكاديمية في الجامعة إلى أن حصل بجدارة على "الأستاذية" (Full professor).

شربل داغر، كاتب متنوّع المهارات وغزير الإنتاج. لن أعدّد عليكم عناوين مؤلّفاته ومجالاتها بل أحيلكم إلى ملفّه الشخصي لإلقاء نظرة عليه والتأكّد من هذا التنوّع وهذه الغزارة: من النقد الأدبي والفنيولاسيما الجماليات إلى الترجمة، إلى الشعر والرواية وحتى المسرح، لا يترك شربل داغر مجالاً إلاّ ويخوض غماره. والجدير ملاحظته أنه يتمتّع بأسلوب خاص يُظهر عمق ثقافته وغناها، سعة اطلاعه وتعدّد مرجعياته من تاريخ وأدب وفنون تشكيلية وطرائق نقد، ومقاربات اجتماعية وأنتروبولوجية. ومثلما هو غزير في إنتاجه، فهو غزير في عدد الصفحات. أودّ هنا أن أقصّ عليكم طرفة: حين كنت رئيسًا لتحرير مجلة "حوليات"، كنت، كلّما طلبت منه بحثًا للمجلة، أشترط عليه ألاّ يتخطّى البحث عشرين صفحة، وكان ذلك صعبًا عليه، إذ أقلّ بحث يكتبه يتجاوز بسهولة الأربعين صفحة.

نجح شربل داغر في العديد من الحقول التي خبرها وكتب فيها. من الفنون إلى ترجمات لقصائد من العالم (رامبو، سنغور، ريلكه، أندريه شديد، الشعر الأفريقي والزنجي) مرورًا بالأنطولوجيات والتاريخ المحلّي والإقليمي من منطلقات أنتروبولوجية. كسب على أثرها احترام وتقدير كل الأوساط الثقافية في المشرق والمغرب وحتى في الغرب. ففي العام 2016، صدرت الترجمة الإنكليزية لكتابه "الحروفية العربية" عن دار Skiraالإيطالية الشهيرة. وكانت النسخة العربية قد صدرت قبل خمس وعشرين سنة في العام 1991.

غير أن علاقته بالأدب تجسّدت في خصوصية لافتة. كان مبدعًا وناقدًا ومؤرّخًا في الوقت نفسه. لم يكتفِ بكتابة الشعر وتأليف الروايات فقط، بل راح يعالج في كتب نظرية إشكاليات الشعر والرواية. من "الشعرية الحديثة" إلى "الخروج من نظام الواحدية التمامية"، شكّل النوع الشعري بنصّه وقصيدته (المنثورة أو غير المنثورة) موضوعًا شدّ اهتمامه وقلقه الثقافي. أما في الرواية، فكان همّه المركزي قد انصبّ على البحث عن أصول الرواية وروّادها الأول في العالم العربي.

قبل عشر سنوات، طرق الشاعر شربل داغر باب الرواية. بين 2008 و2016، أعطى خمس روايات، وكادت واحدة منها، "بدل عن ضائع" (2014(، أن تحصل على جائزة وزارة الثقافة في لبنان للرواية اللبنانبة المكتوبة باللغة العربية. علمًا أن في المرحلة نفسها بدأ اهتمامه بالرواية كنوع أدبي، ولكن بصفة الباحث-الناقد-المؤرّخ. راح يبحث عن أصل الكتابة الروائية في لبنان والعالم العربي وعن أولى المحاولات الروائية، فحقّق روايتين صدرتا في القرن التاسع عشر، واحدة لخليل الخوري (2009) "وَيْ. إذن أنا لست بإفرنجي" معتبرًا إياها "الرواية العربية الأولى الرائدة"، وثانية (2016) لفرانسيس المرّاش "درُّ الصَّدف في غرائب الصُّدف".

في الشعر، أدرك شربل داغر منذ البداية أنه فعل فنّي وليس إلهامًا تتحكم به قوى فوطبيعية بأسمائها المختلفة... صار الشعر، بالنسبة إليه، لعبة إغواء حقيقية يقودها بإتقان. إنه إغواء فيه الكثير من الفسق والشبقية وأيضًا الكثير من النبل والترفّع. إغواء يرافق عملية الإبداع وآلية القراءة الكاشفة أيضًا.

انتقل من الشعر الموزون والمضبوط بإيقاع والمصوّب نحو أذن المتلقّي وسمعه، إلى قصيدة صارت موضوع نظر. ومن دون أن يكفّ هذا الشعر عن كونه كلامًا فيه إيقاع، تحوّل تشكيل القصيدة إلى بناء أشبه بتشييد عمارة وهندستها على بياض، بياض الصفحة حيث تتوزّع المفردات على مساحة خالية وملساء. هنا يمكن القول بأن العفوية صارت مضبوطة من قبل الصنعة (l’art).

وقد سمحت لي ترجمة بعض قصائده ولوج "حالته الشعرية" وهي حالة لاواعية – أو هي "رأس حالات اللاوعي" على حدّ تعبير شاعرنا الكبير سعيد عقل (مقدّمة "المجدلية"): ضبط لحظة تحولات الكائنات وتبدلاتها، الانفصام والتماهي، التردّد والضياع والتخبّط، ملامسة الماء أصل المتعة ومنتهاها... كلها صور مصاغة بلغة استعارية رمزية تعبّر عن تلذّد الشاعر في عالمه الداخلي المضطرب. في هذا السياق يجوز لنا أن نؤكّد أن شعره هو ثمرة فعل كتابة أكثر منه نتاج كلام. كلّما انعتق هذا الشعر من صلاته بالمرجع، بلغ درجات عالية جدًّا من الصفاء بحيث يغدو لعبًا لغويًا بامتياز مبنيًا على المشهدية والصور والاستعارات والتشابيه.

إنه من دون شك شاعر من مصاف شعراء "مابعد الحداثة" إن من حيث الشكل أو المضمون.

خاتمة

مثقّف، مفكّر، مبدع، أكاديمي رصين.... يستحق شربل داغر هذا التكريم لشخصه ولنتاجه الأدبي والفكري ولعطائه الأكاديمي. وإذ أشارك في هذا الاحتفال التكريمي فلكي أضيف على هذه الصفات صفة أخيرة هي الصداقة التي رافقتنا ورافقناها خلال عقود ولم نبح بها يومًا.

______________________________

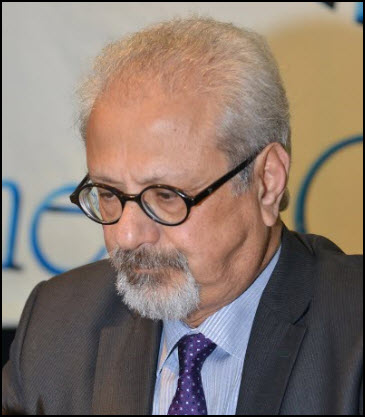

كلمة المكرَّم في تكريمه : الدكتور شربل داغر

صحوة من خرج سالمًا من موت محيق

قد يكون التكريم عند البعض لحظة للتجلي، لإثبات تميزٍ وتفوق، لإظهار "قصة نجاح" (حسب لغة هوليوود).

فيما يخصني،لا أحب التكريم، ولأكثر من سبب؛منها أنه يجعلني أشعر بأنني قد شختُ وشختُ، وبأنني بتُّ جاهزًا للتوضيب في خانة، في سيرة، في متحف ذاكرة وغيرها. لا أحب التكريم لأنه يُخرجني – وإن معززًا – من شغف العمل وبهجة الحياة.

إلا أن في التكريم، بالمقابل، ما يساعد على السؤال، على القيام بجردة حساب، قد يُجريها الكاتب مع نفسه : بين ما كان عليه، وما أمل به، وما يصير عليه. وهي جردة حساب قد تطلبها الجماعة، أـو النخبة، أي أفراد منها، إذ قد تسأل بلسان هذا أو ذاك هذا الكاتبَ، ومن تطلَّعَ إلى أداء دور فيها، عمّا فعلَه، عمّا اقترحَه عليها.

فماذا فعلتَ، يا شربل ؟

قد يجد البعض في سيرته – إذا طلب رسمَ خطٍّ لها – أن ما يصلح لها في الغالب هو رسمُ مسار السكك الحديد للقطار، إذ ينطلق من نقطة ثابتة، ويتعرج ويتقدم، ثم يبلغ نقطة وصول، طبعًا من دون أن يخرج عن مساره : لا أعتقد أن هذه الصورة تناسب مساري.

لو طلبتُ استبيان هذا المسار لوجدت تقطعات أكيدة فيه؛ كما أن وقفات سريعة، ضرورية، تكفي لإظهار ذلك : لو كان لي أن أنطلق من تطلعاتي عشية الحرب في لبنان، لما وجدت غير أملي في أن أكون شاعرًا...

حتى بداياتي الصحفية، منذ العام 1974، في مجلة "الحرية" ومجلة "آفاق" ثم في جريدة "السفير"، كانت ممّا لم أطلبه، إذ دعاني للقيام بهذا العمل أو ذاك صديق مقرَّب : فواز طرابلسي، أو المطران غرغوار حداد، أو سعد محيو.

هذا ما أصابني غداة الحرب أيضًا، إذ ما كنت أطمح ولا أرغب في مغادرة لبنان مطلقًا : كانت الحياة فيه بهيجة ومجزية... إلا أنني غادرته في نهايات صيف العام 1976، بعد أن أُكرهت عنفيًّا على الخروج منه؛ وهذا ما جعلني أكتب بعد ذلك عن كوني "مهجَّرًا" إلى فرنسا، لا مهاجرًا إليها.

هذا يصحُّ أيضًا في تحصيل الدكتوراه الأولى، في صيف العام 1982، في جامعة باريس الثالثة من السوربون الجديدة، إذ أنني لم أطمح إلى تحصيلها، بل لم أجد أمامي – للبقاء الشرعي في فرنسا - سوى استكمال دراستي. هذا ما جرى لي بعد تحصيلها كذلك، إذعرضَ عليَّ، في صيف العام 1982، أستاذي البروفسور محمد أركون – وقد كان رئيس دائرة العربية والإسلاميات - القيام بالتدريس في الجامعة، لكنني رفضتُ - أمام دهشته البالغة.

يمكنني أن أذكر أحداثًا ومعالم أخرى، تُظهر لكم بأنني لم أرسم خطًا لحياتي، ولم أبلغ تمامًا ما كنت أقصده. ولو شئتُ استخلاص عبرة مما جرى لي، لتنبهتُ إلى أن الخيوط دقيقة بين الحلم والوهم، بين أن نسعى إلى أن نكون وبين أن نتوهم بأننا نكون...

حتى علاقاتي بالسياسات الحزبية - لمدة ست سنوات - كانت نوعًا من الحلم : الحلم بعالم مختلف، إلا أن فيها – على ما تبينت – كثيرًا من التوهم.

مثل هذه الأحلام، والأوهام، حركتْ أيامي ورسمت لي آفاقا مشرقة، إلا أنني كنت أطير فوق غيمة، فوق غيوم حبلى بالمطر، فيما تبدت لي – سريعًا - فوق أكثر من حاجز عسكري، لبناني وفلسطيني، أنني لست يساريًّا، بل وليد مذهب بعينه، وأن لا اسم لي ولا وجه لي، ولا أفكار ولا مسار، وإنما لا أعدو كوني نطفة مذهبية... كريهة بالطبع : تهاوتْ أحلام كثيرة، بل تمزقتْ وتحولتْ إلى جثة مشوهة في حرب.

هكذا بلغتْنا الحكمة مبكرًا في مقتبل العمر : شُخنا قبل أن نذوق الحياة.

وجدتُ في الحرب مسرحية؛ وما كنا عليه قبل الحرب كان المسرحية : عن ثقافة ووطن و"أدوار"، فيما كشفتْ الحرب عن مشهد ما كنت أعلم بحقيقة وجوده. هكذا صدَّقت أننا متجهون صوب غدٍ علماني...

للأسف صدقتُ ما قرأتُ...! لم أعلم وقتها أن الموت يمكن أن يكون تجارة رابحة، وأن التسيُّد على القريب، قبل "العدو" المفترض، هو شاغلُ الجالسين على كراسيهم المهزوزة. ذلك أنني ما كنتُ قد تبينت حقيقة ثقافة القوة في المجتمع بدل الدستور والقانون. كنت أظنها ثقافة شاذة، كريهة، مما تمجُّه الأخلاق. بينما تكشفَ لي أن ثقافة القوة وأعرافها وسياساتها هي التي ترسم العلاقات وتوجِّهُها؛ وأن "الشعب" أو "الطبقات" تمارس ثقافة القوة مع الحاكمين بتلقائيةٍ ما كانت تصلني فوق مقاعد الدراسة.

جماعات أو نخبٌ فيها خصوصًا تمجِّد القوة، وتتعاطى بها، وإذا خضع بعض أفرادها لهذه القوة مرغمين فإنهم لا يقاومونها.

ما كنت أعلم الصلة الشديدة بين : القوة والقوت. القوة بتاء مربوطة، فيما تاء القوت مفتوحة، باسطة يديها أمام صلف الحياة. فكيف إن كان علينا أن نجعل من قوَّتنا وحشًا نربيه ليأكل غيره، ليسود عليه !

كانت القوة قوتَنا.

لم تكن المدرسة ولا الجامعة مربيتي، بل الحرب نفسها. حاولتُ ردَّها عني ما استطعتُ إلى ذلك سبيلًا : ردُّها بالإسهام في بناء معرفة أكيدة من جذورها، ومتمكنة من مناهجها.

تأكدتُ، غداة الحرب، من خفة ثقافتنا... يبدو أنني لم أكن مهيئًا للحياة التي عشتُها. وأنني تدبرت العيش فيها بصعوبة، مع أوجاع كثيرة. لعل البعض يعتقد بأنني فشلت، وفي ما يقوله بعض الصحة من دون شك. أعددتُ وقمت بدروس وأعمال مع أعداد كثيرة من جيلي من دون أن تجد بالضرورة من يستقبلها في مجتمعنا. كنا أشبه بمثقفين وكُتاب لبيئات غير بيئاتنا، لا بمعنى أننا متفوقون عليها أو متقدمون، وإنما بمعنى عدم التناسب بيننا وبينها.

في عدم التناسب هذا، عشتُ، أعيش. في عدم التناسب هذا، كتبتُ، أكتب، وأجهد في استبيان معنى، مما قد يضيء، مثل "بصبوص بو فعالي"، في ليل المشهد. أتحدث عن ثقافة، وعن كتابة، فيما أجاب كثيرون، متزايدون : لا حاجة لنا بهذه كلها؛ هي مما يفيض عن حاجاتهم، إذ باتت الثقافة مقيمة في أدنى تمثيلاتها وتعبيراتها، في أدنى الإقبال عليها.

أعرف أن كثيرين يجدون صعوبة في "ربط" الميادين التي أكتب فيها، حتى إن بعضهم يكتفي بأحدها وحسب مشددًا على أنني هذا من دون غيره. فيما أعتقد أحيانًا أنني أكثر من أنا واحدة تنشط في جسدي الضئيل والضيق. ولو شئتُ تقريب الصورة لقلتُ – بلغة السينما – إنني أقف في كتابتي أمام الكاميرا بما يُظهرني، وإنني أقف، في أحيان أخرى، وراء الكاميرا، فأديرها وأتبين غيري فيها، من دوني. كيف لا، وقد كتبتُ الشعر ودرسته في آن؛ كتبتُ الرواية ودرستُها وحققتُها في أعمالها السردية العربية الأولى؛ درستُ فلسفة الفن وتاريخه، بين الفن الإسلامي والفن العربي الحديث؛ وبلغ بي الأمر، في السنوات الأخيرة، القيام بدرس التاريخ المحلي، ولا سيما تاريخ بلدتي : تنورين؛ كتبت بالعربية كما بالفرنسية، فيما لا أنقطع عن عيش العربية مع غيرها عبر الترجمة.

هذا كله لم ينتظم من دون جامعتي، جامعة البلمند، التي دعتني إلى العودة إلى لبنان، وإلى التدريس فيها، بشخص العزيز، رفيق العمر، الدكتور جورج دورليان، وبشخص عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية حينها الدكتور جورج نحاس، وبعناية رئيسها وبانيها معالي الدكتور إيلي سالم. من دونها، ما كان لي أن أكتب ما كتبت، حتى إنها تبدو لي أحيانًا مثل جزيرة أمام المتوسط وفيه، فيما هي أكيدة في جذورها، ولكنها تشرف من تلتها الخضراء وتنظر في اتجاه الأفق.

"الضجر، ليس صديقي" : هذا ما أجبتُ به، ذات يوم، في مدينة آسفي المغربية، في ردٍّ تلقائي، على سؤال أحد الدارسين، إذ احتار في تحديدي. وهو ما لا أكتفي به اليوم، إذ إن ما يضجرني كثيرٌ، وما يسليني كثير، هو الآخر : رؤية مباراة لليونيل ميسي تعيدني إلى ملاعب طفولتي في "ملعب سحاقيان" قرب نهر بيروت؛ ورؤية فيلم بوليسي تعيدني، هي الأخرى، إلى أفلام هيتشكوك البعيدة، التي كانت تخيفني وأنشدُّ إليها... لا أعيش لحظة واحدة في حياتي مصحوبة بسؤال : ماذا عليَّ أن أفعل الآن ؟ كيف لي أن أتسلى ؟ اللهو يُحييني ويُحرِّكني؛ هذا ما أكتشفُه عندما يعلو صوتي صراخ بهجة في أكثر من وضع؛ أو حين ألتقي بصديق قديم إذ أجدني أحيانًا ألاكمُه أو أشاكسه كما في حوش مدرسي...

للهو تسمية بل مرتبة أخرى في الثقافة، في الكتابة، وهي : الشغف. هذا ما أعايشه منذ سنوات بعيدة، لمّا أُمضي أيامًا وساعات طويلة في "المكتبة الوطنية" بباريس، أو بين مخطوطات بالخط المغربي في الرباط، أو لمّا أُمسك دفتري، وبرفقة الكاميرا أحيانًا، لتتبع آثار خطية فوق صخور قرب غابة أرز تنورين؛ أو لمّا أنصرف إلى كتابة قصيدة بدقة نملة وبرغبة فراشة...

هذا الشغف حياة في الحياة، بل تسريع فيها ولها، على ما أظن. وهو مما جُبلت عليه في هذا المجتمع؛ إذ أتبين ذلك، لمّا أكون في بغداد أو الرياض أو القاهرة أو طنجة أو سوسة وغيرها، ويبادرني أحدهم بالقول، مثل د. جابر عصفور، على سبيل المثال : "إيه الحيوية دي عند الشعب اللبناني !".

هذه الحيوية، في حسابي، خروج سابق من استكانة وبلادة اجتماعيتَين، كان فيها الفلاح أو التاجر مقيد الحركة من شيخه المحلي قبل الوالي العثماني... هذه الحيوية هي تعبيرات – ربما "برِّية" و"فجّة" - عن خروج عامي (من العامة) ظهرت بعض ملامحه، هنا، في عامِّية انطلياس وغيرها، وإن فشلت في خواتيمها السياسية. هذه الحيوية هي ما تحصَّلناه من قوت ورزق وأمل خارج الدولة نفسها، بل في الصراع معها أحيانًا. هذه الحيوية هي ما يجعل مجتمع الأهل والأفراد أقوى من الدولة، ما نجده في المطعم والفندق والمصرف والمستشفى والجامعة والمطبعة وغيرها.

هذه الحيوية، هذا التعدد، لا يعودان إلي حصرًا؛ هي مما تشرَّبتُه وعملتُ به تأثرًا بغيري، من دون شك. بل أجد أحيانًا أنني لم أكن "شاطرًا" مثل غيري من اللبنانيين الذين ينصرفون إلى نشاطات أخرى، بعد أن يجدوا أنها غير مربحة لهم. يبدو، فيما يخصني، أنني ممن صدَّقوا مثالَ الثقافة في لبنان الستينيات، بل مضيتُ فيها مثل من لا يحسن عملًا آخر لكي يقوم به أو ينتقل إلى غيره. أفي هذا جدوى لي وجدوى لغيري ؟

لا يسعني الحكم على إنتاجي؛ ما في إمكاني فعلُه هو استبيان الدوافع والتطلعات التي قامت وراء هذه الخيارات. ذلك أن من يفحص ما كتبتُ – وهي كتبٌ زادت على الستين، مع عشرات البحوث المحكمة ومئات الدراسات والمحاضرات وآلاف المقالات الصحفية– يتحقق من أن لها خيارات، لها "خطط" بناء بالمعنى المعماري القديم.

هذا ما يصحُّ حتى في شعري، على الرغم من أن الشعر هو الأبعد تلاؤمًا، بين أصناف الكتابة، مع الخيار والخطة. فلو عدتُ إلى الكلمة الموجزة، الموضوعة على الغلاف الأخير من مجموعتي الشعرية الأولى، "فتات البياض"، لقرأتُ فيها أنني كنتُ أطمع في بناء "كتابة متعددة"، تخرج على "أسلوبية قصيدة النثر". منذ شعري الأول، إذًا، طلبتُ من القصيدة الانصراف أو عدم التقيد بأساليب راجت فيها بين محمد الماغوط وأنسي الحاج، ما دام أن هذه القصيدة "برِّية"، في حسابي، ولم تستثمر – في ظني – حريتها المكتسَبة. من يَعُدْ إلى مجموعاتي التي فاقت العشر مجموعات في الشعر سيجد بأنني أسعى إلى تجريب الجمع بين الشعر والنثر في بناء شعري وجمالي واحد، ما يدلُّ على صعوبة هذا المسعى، وعلى أنه اجتراح خارج الأنواع، بل يقوم على إزاحة الحدود، وعلى ابتداع منطقة جمالية غير مسبوقة وغير مألوفة : هذا ما حاولتُه، هذا ما أسعى إليه...

هذا ما يجده الدارس بوضوح أشد لو اقترب من مشروعاتي في درس الشعر، أو السرد، أو الفن. فما هو نطنطةٌ وقفز فوق حدود الشعر وأنواعه، يتحول، في البحث، إلى تحقيق مزيد ومدقِّق في ما هو عليه رسمُنا وخريطتُنا للثقافة العربية الحديثة، وللحداثة نفسها. وهو ما لا أفهم ضرورته، أو إقدامي عليه، إلا بعد انصرافي الشديد إلى فحص ثقافتنا، إلى التحقق من ارتكازات بنيتها المعتمَدة والمألوفة في الكتاب، ولا سيما في التعليم الجامعي والمأثور الثقافي.

فلو استعدتُ درسي للشعر العربي الحديث، لتحققتُ من كوني أسقطتُ العمل بالتاريخ المتوافر له، أي بلوغه الطور "الحديث" في أربعينيات القرن العشرين. فقد تبينتُ، في فحصي للشعر العربي في القرن التاسع عشر، حصول تغيرات شعرية فيه، اجتمعتْ في الكلام عن شعر "عصري"، بألسنة بطرس البستاني وسليمان البستاني وعيسى اسكندر المعلوف وجرجي زيدان ومحمد سامي البارودي وجميل الزهاوي وغيرهم.

أسقطَ النقدُ الشعري تاريخ الشعر ما دام أنه انطلق دومًا من موروث العروض وحده... أسقطوه بل تلهُّوا طوال سنوات وعقود بحادثة بائسة في نهاية المطاف : أظهرتْ القصيدة الحديثة في اليوم الفلاني أو في غيره بين نازك الملائكة وبدر شاكر السياب ؟ حادثة بائسة، لأن ما أشاروا إليه من تغيير عند الشاعرين العراقيين حصل قبل عقود بعيدة على ذلك، أما ما يستحق الانتباه للدرس في شعرَيهما وشعر غيرهما فما انتبهوا إليه...

هذا ما يصحُّ أيضًا في درس بدايات الرواية العربية، حيث إن الدرس جعل من رواية "زينب" لمحمد حسين هيكل في العام 1910 أو 1911 الرواية العربية الأولى، وأسقطوا ما يزيد من خمسين سنة من السرد العربي الحديث... وهو ما عملتُ على التحقق منه تاريخيًّا وسرديًّا، فوجدت أن بداياتها السليمة وقعت بين الترجمة والتأليف منذ ستينيات القرن التاسع عشر مع خليل الخوري وسليم البستاني وفرنسيس مراش وغيرهم. وهو ما اجتمع في منظور "التمدن" وتجلياته وتعبيراته؛ وهو ما جعلني أميز بين "التمدن من فوق" (أي الذي تقوده سياسات الحكم، كما في تجربة محمد علي في مصر)، و"التمدن من تحت"، أي الذي تديره نخب وأفراد في مجتمع الأهل (كما تحقق في بيروت، بعد اجتماعها بمجتمع جبل لبنان، بعد ستينيات القرن التاسع عشر).

أما بحثي في مسائل الفن الإسلامي والفن العربي الحديث فتعينَوفق منظور آخر، وهو نقد الخطاب الغربي، بعد الأوروبي، في هذا الفن. فإذا كان درس الشعر العربي الحديث يستلزم التأكد من متانة بناء الخطاب العربي عن الشعر، فإن درس الفن يبتدىء، واقعًا، من الخطاب الأجنبي المخصص له، حيث إن بدايات الخطاب العربي في هذا الفن، لا ترقى إلى ما قبل الربع الثاني من القرن العشرين.

تحكمتْ بهذا الخطاب، قبل أي شيء آخر، "نفعيته"، إذ لبى احتياجات بناء "متن" في بلدان أوروبية مختلفة لثقافات الغير، بين مادية وثقافية. فكان للدارس أن يَظهر في هيئة سارق أو غاصب لمواد الفن قبل أن يكون فاحصًا لها. هكذا انبنى خطاب الفن على الغصب، وعلى تسويغه، قبل بناء تاريخه ومعناه. وفي هذا ما هو أدهى من بناء "خطاب متخيَّل" عن الشرق، حسب إدوار سعيد، إذ عنى بناء ثقافة مادية وفنية "مغتصبة" عن الغير؛ وهو ما يبقى في المتحف والمجموعة، فلا يتبدد مثل أي خطاب متخيل. وهو ما أسميتُه بـ"الاستشراق الأبقى"...

هكذا انبنى هذا الخطاب تاليًا وفق مدارك ومعارف ومنظورات صادرة عن ثقافة الغالب إزاء المغلوب؛ عدا أن الدارس الغربي أحكمَ نظره على الفن المحلي من دون ثقافته الخاصة، ومن دون كتبه وقيمه، ما جعله فنًا "أثريًّا" بمعنى من المعاني، أي جعله واقعًا فنًا أشبه بلقى أثرية، من دون ثقافة وقيم واحتياجات أوجبتْه وفسرتْه.

هذا ما قادني بالتالي إلى ما أسميه بلزوم "القراءة المركَّبة". وهي قراءة مزدوجة من جهة المدونة، بين محلية وأجنبية؛ وهي قراءة مركَّبة منهجيًّا، إذ تحتاج إلى عمليات متداخلة ومتباينة في الوقت عينه : تحتاج هذه القراءة، بداية، إلى نقد النقد، أي إلى نقد ما هو معمول به ومتَّبع في كل ميدان دراسي؛ وهو ما لا يستقيم من دون نقد المنهج بل المناهج، أي ما يحتاجه ويطلبه العمل التحليلي في هذا الميدان الدراسي أو ذاك؛ وهو ما ينتظم، وفق شرط ثالث وملازم للأولين، وهو السند التاريخي، إذ إنني وجدت أن بناء الخطاب لا يستقيم في صورة مناسبة إلا في ارتكازه التاريخي المناسب له.

هذا ما جعلني أدرس الخطاب مثل عالم آثار أحيانًا، أو مثل محقق جنائي، في أحوال غيرها، فيما كان علي أن أدرسه وفق شروط المنهج المناسبة، بعد نقدها بالطبع، وبعد التحقق من جدواها. والأكيد، والخافي في الوقت عينه، هو أن هذه العمليات البحثية كلها قادتني صوب سبيلَين في الدرس لم أكن قد حصَّلتهما في سابق دراستي، وهما : التاريخ، والفلسفة. فمن دونهما لا يستقيم بحثي، ومن دونهما لا تتضح أبدًا معالم الخطة والخيارات في كل ميدان دراسي.

لا أحب فيما يخصني التكريم، إذ يعني بطاقةَ موت داهم.

انتهيتُ، منذ سنوات، إلى أن ما يشدُّني إلى الكتابة حياة، حياة مزيدة. ما يؤجل الموت وما يراكم حيوات في الحياة نفسها. ذلك أنني إذ أكتب أحيا، وإذ أحيا أكتب.هذا ما أعايشه، إذ أدفع الجملة إلى حيث ما خطوتُ سابقًا : إلى اشتهاء كتابات ومعارف، متعددة ومتنوعة، عن فنون وعلوم متباينة.

لعل الحرب صنعتْ ما أنا عليه، إذ جعلتني ضنينًا بالحياة، بما تتيحه، مثل نعمة إنقاذ متجددة، مثل متعة قانية الألوان.

يسكنني الموت، لدرجة أنه يفاجئني بحضوره الملح في شعري الأخير. أهو الشبح الذي يقترب مني ؟

لا أظن ذلك، إذ إنني لمّا سأغيب، لن أكون هنا لكي أكتب عني متحسرًا أمام الموت. ما خطر على بالي هو أنني أعايش، في حديثي عن الموت، مقادير الحياة التي عشتُها، والتي ما كان لي أن أعيشها بفعل المخاوف والتهديدات التي رافقتني في الحرب نفسها... إنها صحوة من خرج سالمًا من موت محيق... بعد أن عايش واقعًا، وتخيلًا، وانفعالًا، ما هو عليه إذ يقترب من الموت.

أحب هذه الأرض، فلا أرضى عنها بديلًا. ألهذا أسمِّي أحبتي بأسماء أشجار أزرعُها، أو زرعَها غيري في أرض عائلتي فأكتفي بتسميتها ؟

قد أكون كتابًا أو أكثر - لو شاؤوا؛ لو وجدوا في ما كتبت ما يساعد في تأكيد معرفتهم، بما يمكن أن تفعله الثقافة في تحسين وجودهم.

ما أعرفه هو أنني سأوزع حصى في مكان من دون أن أخبر بها أحدًا. سأكون هناك، في ما تفعله هذه الحصاة أو تلك، في ثبات نظرها إلى ما يحيط بها : أن تكون شريكة في النظر على الأقل. أن تبقى لها هذه المتعة...

سأكون هناك. سأكون هناك.

(كلمة في تكريم شربل داغر "الحركة الثقافية"، في انطلياس –لبنان، في "المهرجان اللبناني للكتاب"، في 15-3-2018).

____________________________________